-

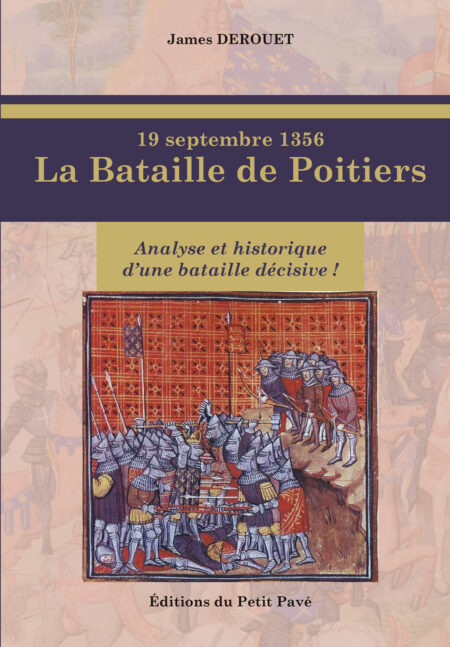

19 septembre 1356, la Bataille de Poitiers

22,00 €La guerre de Cent ans oppose de 1337 à 1453 le royaume de France à celui d’Angleterre et sera marquée par de nombreux conflits et batailles. Parmi les plus célèbres (Azincourt, Orléans…), celle qui oppose le 19 septembre 1356 Jean Le Bon, roi de France et Edouard le Prince Noir, prince de Galles et héritier d’Angleterre, sonne parfois comme une légende.

Les Français sont en surnombre, connaissent le terrain, et sont menés par le Roi lui-même. Les Anglais devraient être facilement vaincus, mais des erreurs de stratégies, des hasards de routes et de géographie vont offrir l’une des plus belles victoires à l’Angleterre capturant une grande partie de la noblesse française dont le roi et son héritier.

Cette défaite française entraînera l’affaiblissement de la couronne de France et le prolongement de la guerre pour plus de cent ans.

Ce qu’on ignore parfois, c’est que cette bataille s’est déroulée aux portes de Poitiers, dans des conditions assez floues. Nombreux chroniqueurs de l’époque et historiens du XIXe siècle ont tenté de découvrir la vérité sur cette bataille légendaire.

C’est l’histoire de ces recherches qui est présentée ici : Froissart qui, au XVIe siècle, localise la bataille à Beaumont-Maupertuis ; Villani à La Tricherie ; les notables poitevins qui, au XIXe siècle, remettent en cause cet emplacement ; le colonel Babinet qui, en 1883, place les combats au sud-est de la capitale à Nouaillé (devenu depuis en référence Nouaillé-Maupertuis)…

Mais de nombreuses zones d’ombre demeurent encore : le jour de la bataille, la conduite d’un prisonnier à Châtellerault, mais aussi le dîner pris à Savigny-Lévescault ou Gizay dans un lieu méconnu, le mouvement des troupes anglaises le mardi 20… -

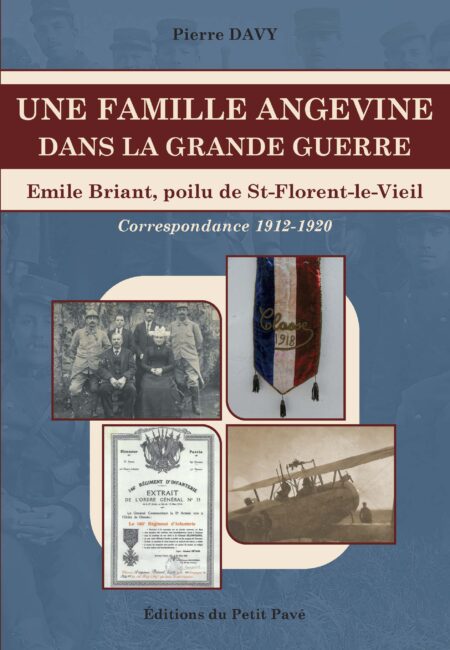

Une famille angevine dans la Grande Guerre – Emile Briant, poilu de St-Florent-le-Vieil

30,00 €À Saint-Florent-le-Vieil, ce sont près de 700 lettres et cartes postales échangées dans la famille Briant. On découvre dans cette correspondance la vie quotidienne au service militaire puis bientôt au front, mais aussi à l’arrière.

Émile surtout, rattrapé par la guerre pendant son service militaire au 146e RI de Toul, est au cœur des échanges avec sa famille, ses camarades angevins au front ou prisonniers et ceux du 146e RI, régiment d’élite qui prend part à tous les coups durs dans ce long conflit. Ses deux frères aînés, prêtres, dont l’un est missionnaire à Madagascar, sont également appelés. -

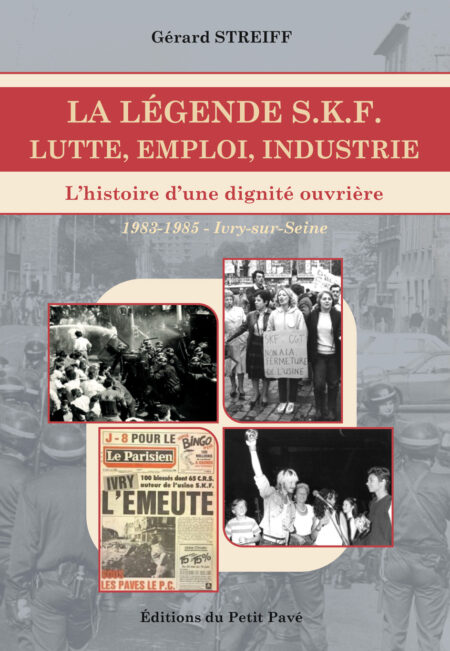

La légende S.K.F. – Lutte, emploi, industrie

14,00 €SKF-Ivry était dans les années 1970 une usine de pointe dans le roulement à billes, 600 salariés, un syndicat CGT très majoritaire, un entourage populaire et communiste fort.

1983 : les actionnaires suédois décident de sa fermeture ; l’inspection du travail approuve ; le ministre de l’industrie (Fabius) aussi. Les salariés décidant alors d’occuper l’entreprise ! Ils multiplient les propositions alternatives, ainsi que les initiatives (voyage en Suède, manifs, colloques, etc). Durant près de trois ans, une sorte de « communauté » ouvrière s’installe dans et autour de l’usine.

1985 : les CRS envahissent l’entreprise ; les salariés prennent cela pour un affront et « reprennent » les bâtiments. Ils tiennent les lieux une matinée entière.

SKF-Ivry, c’est tout à la fois l’histoire d’une dignité ouvrière, d’une formidable bataille contre la désindustrialisation, celle d’un puissant mouvement de solidarité aussi et celle enfin de la gauche au tournant de la rigueur.C’est aussi les prémices des années d’ultralibéralisme que nous connaissons au XXIe siècle, et de la nécessité de démontrer que d’autres voies plus humaines sont possibles.

-

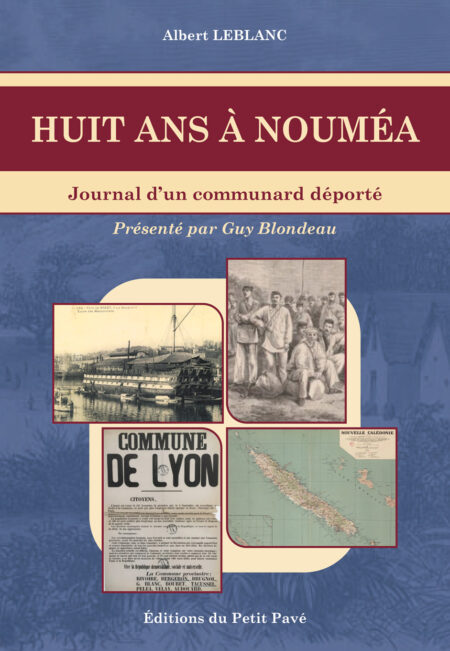

Huit ans à Nouméa

20,00 €1880 : La littérature est riche de récits et souvenirs de communards arrêtés en 1871, puis déportés, et récemment amnistiés, ayant raconté leur exil en Nouvelle-Calédonie.

Et pourtant…

Un récit a sombré dans l’oubli, celui d’Albert LEBLANC : Huit ans à Nouméa.

Publié en épisodes par le journal le Rappel au cours de l’année 1880, ce récit n’a jamais été publié en livre et a traversé près de 150 années, complètement ignoré du grand public.

Huit ans à Nouméa est une chronique de la déportation. Le lecteur y découvre la dureté des conditions de transfert en bateau pendant de très longues semaines pour rallier Nouméa, la rudesse de vie des prisonniers, la brutalité de l’administration pénitentiaire à leur égard que l’auteur dénonce. Mais ce récit se veut aussi positif. L’auteur y souligne la solidarité entre les déportés, leur ingéniosité pour faire face à leurs nouvelles conditions de vie et leur sens de classe, leur fierté d’être des ouvriers, « arborant bien haut le drapeau du travail ».

-

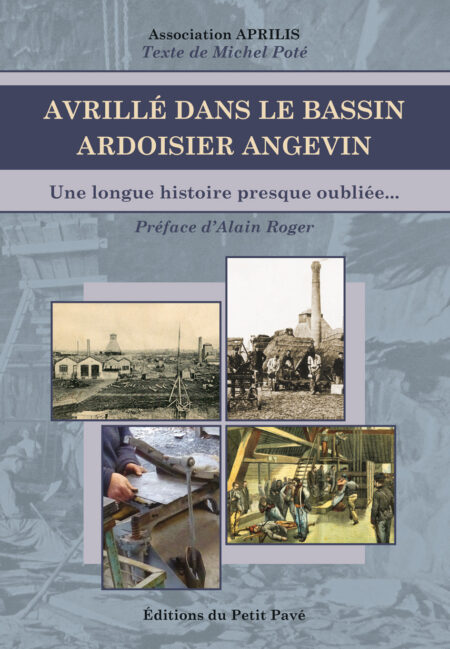

Avrillé dans le bassin ardoisier angevin

20,00 €La production d’ardoise a été longtemps l’une des forces économiques de l’Anjou… Les mines d’ardoises du ségréen ou les ardoisières de Trélazé sont bien connus des angevins.

Mais on ignore souvent que le bassin ardoisier était bien plus grand et plus productif.

Le propos de ce livre est de replacer le rôle d’Avrillé au sein du bassin ardoisier angevin et de mettre en valeur une aventure industrielle menée à longs intervalles depuis le Moyen Âge jusqu’à la Première Guerre mondiale et de rendre hommage aux hommes qui l’ont menée avec persévérance, courage et ingéniosité, souvent au péril de leur vie. -

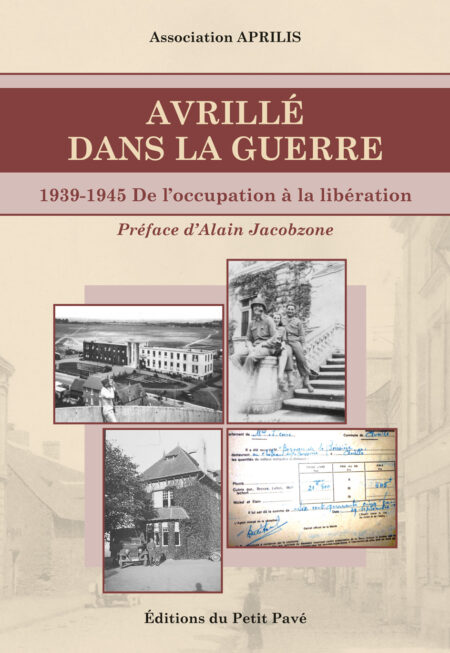

Avrillé dans la guerre

20,00 €1939. La guerre déclarée, le gouvernement polonais s’exile à Angers. Avrillé, commune de près de 1 600 habitants, héberge alors dans un de ses châteaux, l’ambassadeur de France en Pologne, Léon Noël. Puis c’est l’occupation, le quotidien des Avrillais va être émaillé de restrictions, de réquisitions…

Les hommes partent au front, certains entrent dans la Résistance, ce qui en conduira à la déportation. En 1944, Avrillé, dont le terrain d’aviation est occupé par les Allemands, est une cible privilégiée lors des bombardements alliés et de nombreuses habitations sont détruites. Des Avrillais sont relogés dans une cité d’urgence qui existera encore plusieurs années après la Libération.